10月18日(土)から19日(日)の2日間で、八ヶ岳の成り立ちに、地質学的観点から迫る講座を開催しました!

講師は、おなじみ・ハラヤマ地質探偵団・団長の原山智先生です。

スタートは、八ヶ岳のおひざ元・茅野市にある「茅野市八ヶ岳総合博物館」へ!

八ヶ岳を自然はもちろん、文化や歴史、産業や人々の生活まで、丸ごと学べる、充実した博物館です。

ここでは、まず、特別に収蔵庫を見せていただきました!

まるで、銀行の金庫のような、重厚な扉の向こうに、貴重な収蔵物がぎっしり!でした!!

(扉の向こうは、写真公開NGでしたので、すみません)

八ヶ岳の成り立ちについて研究された第一人者である、河内晋平先生の貴重な資料を見せていただきました。

実に40年わたって研究されたとのことで、岩石の資料だけでもすごい量!!

八ヶ岳やその他の地域も含め、ご研究の熱意を、ビシビシと感じることが出来ました。

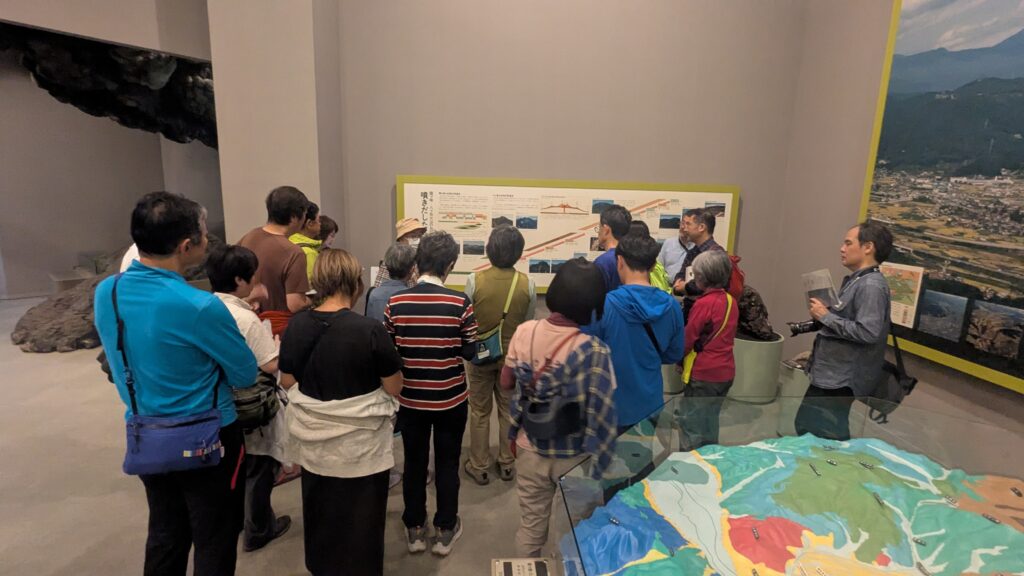

その後は、一般展示室に移動し、展示を見ながら原山先生のお話を聞きました。

八ヶ岳付近で観察される岩石の説明とその成り立ち、また最近の研究で、八ヶ岳の火山活動時期が見直されたことなど、分かりやすくご説明をいただきました。

「昔、富士山が、背比べで負けて悔しがり、八ヶ岳を蹴散らした」という民話をご存じの方も多いと思います。

ちょっぴり、その内容を思い起こさせるような成り立ちの経緯もあり、非常に興味深く感じました!

八ヶ岳以外にも、地元の里山・守屋山の成り立ちについての展示もあり、こちらもお話をお伺い出来ました。

こちらは、八ヶ岳の山々とはまた、全く異なる成り立ちをたどっていて、地質もずいぶん違います。

(分かりやすい展示がありますので、ご興味のある方は、ぜひ一度博物館を訪れてみてくださいね!)

そんなわけで、1日目はみっちり、博物館で学びました。

***

さて、2日目!

今日は、昨日学んだ知識をもとに、現地に出向いて岩石を観察します。

あいにくの雨となってしまいましたが、2か所の巡検です。

まず初めに、角閃石の観察できる場所へ。

雨なんぞ関係なし!!(笑)

「角閃石のサイズ、2㎝を目指せ!」という目標をハラヤマ団長から提示され、探偵団員の皆さまはもちろん、団長も!(笑)地面に這いつくばって、真剣に探していました。

ちなみに、2㎝には満たなかったものの、1㎝を超えるような大きさの角閃石が観察できました。

雨だったので、少しわかりづらかったですが、お日様が当たると、キラリ✨と光るんですよね!

宝石を見つけたような、うれしい気持ちになりました!!

後半は、平沢峠へ。

ここは、かのナウマン博士(ナウマンゾウの名付け親でもありますね)が、フォッサマグナの発想を得たと言われる場所です。

地質学の好きな方には、ある意味「聖地」かも?!

雨模様だったにもかかわらず、到着した時には正面に八ヶ岳がどーん!と見えて、なかなか感激でした。

山裾は、紅葉もかなり進んできたようです。

こちらでは、輝石の観察です。

ポロリと取れて、散らばっているものもあれば、岩に抱かれたままのものも観察できました。

(写真の真ん中に、角柱を横倒しにしたような黒いものがあると思いますが、これが観察目的の輝石です)

ここでも、団長はじめ、皆さん真剣に観察を行っていました。

(上の写真はハラヤマ団長。雨をものともせず、皆さんの指導にあたってくださいました!)

最後に、先生から今回観察した鉱物や、火山を形成する岩石などについて、再度講義がありました。

寒い中ではありましたが、熱のこもったお話に、皆さん聞き入っていらっしゃいました。

また、探偵団の皆さんからは質問も多くあり、皆さんの関心の高さがうかがえました。

ハスキーボイスになりながらも、そのすべてに答えてくださった、ハラヤマ団長に感謝です!!

今回は、登山者にも親しみの深い「八ヶ岳」がテーマでしたので、これから登る際には、また見方が変わりそうです。

(とはいえ、文系職員Aには難しいお話もありましたので、復習もしっかりせねばです!!)

いつもながら、楽しく熱くご指導くださったハラヤマ団長、ありがとうございました!!

2日間にわたりご参加いただいた皆さま、お疲れ様でした!!

次回また、楽しき地質沼でお会いしましょう~!!